Auf Spurensuche im Blut

Das Herz ist sowohl hinsichtlich seiner Lage als auch bezüglich seiner Funktion das zentrale Organ des Menschen. Kein anderer Muskel leistet im Laufe eines Lebens so viel Arbeit. Rund 70-mal in der Minute zieht es sich in einem sinusförmigen Rhythmus zusammen (Systole) und erschlafft wieder (Diastole). Auf diese Weise pumpt das Herz 5-7 Liter Blut pro Minute durch den Körper. Hochgerechnet auf eine Stunde entspricht das einer Menge von 300-400 Litern. Ausgerichtet auf alle Organe und den gesamten Organismus führt das Herz jeder Körperregion das Blut und mit ihm Sauerstoff und Nährstoffe zu, transportiert Kohlendioxid und Abbauprodukte ab. Daher gilt es, unser Herz langfristig gesund zu erhalten. Dabei können wichtige Blutparameter Hinweise auf schwerwiegende Herz-Kreislauf-Erkrankungen geben. Betrachten wir diese im Folgenden genauer.

HERZVERSORGUNG

Wie jedes Organ muss auch das Herz mit Blut versorgt werden. Mit jedem Herzschlag führt es sich selbst frisches, sauerstoffreiches Blut zu. Schon in Ruhe benötigt es 5% des gesamten gepumpten Blutes. Die Versorgung erfolgt über die Koronararterien. Arteriosklerose, Plaques oder Verschlüsse dieser kleinen Gefäße beeinträchtigen die Herzleistung aufgrund von Minderdurchblutung und Sauerstoffmangel. Als Risikofaktoren für koronare Herzerkrankungen (KHK) gelten Rauchen, Bluthochdruck, Stress, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen, genetische Veranlagung, Bewegungsarmut, Adipositas und Fehlernährung. Auch lang andauernder zwischenmenschlicher Stress und starke psychosoziale Verunsicherungen sind kardiotoxisch. Die relativ junge Disziplin der Psychokardiologie befasst sich intensiv mit dem wechselseitigen Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Psyche.

FOLGEN EINER UNTERVERSORGUNG

Ist die Durchblutung des Herzmuskels gestört, kann durch körperliche und seelische Belastung, Stress, Kälte und mitunter sogar eine opulente Mahlzeit mit überfülltem Magen (Roemheld-Syndrom) ein akuter Angina-pectoris-Anfall mit heftigen Schmerzen von kurzer Dauer in der Herzgegend oder einem Beklemmungsgefühl in der Brust ausgelöst werden, hervorgerufen durch den Sauerstoffmangel des Herzmuskels. Die Schmerzen können auch in Schulter, Arm, Hals, Kiefer oder Bauch ausstrahlen.

Bei akuter Angina pectoris entspannt die Einnahme von Nitraten die Blutgefäße durch Freisetzung von Stickstoffmonoxid. Unter die Zunge gesprüht oder als Zerbeißkapsel erweitert Nitro die Gefäße und entlastet das Herz. Binnen weniger Minuten lassen die Beschwerden nach. Patienten mit Angina pectoris werden mit einem Nitro-Spray (Wirkstoff: Glyceroltrinitrat) für Notfälle ausgerüstet. Halten die Schmerzen länger an, noch 20-30 Minuten nach Spraygabe, sollte sofort ein Notarzt verständigt werden.

SYMPTOME BEIM HERZINFARKT

Wird ein Bereich des Herzens durch einen plötzlichen Gefäßverschluss nicht mehr ausreichend durchblutet, kommt es zu einem Infarkt. Hierbei können akut einsetzende, heftige, ausstrahlende und häufig länger als 20-30 Minuten anhaltende Schmerzen auftreten, die bei Männern überwiegend hinter dem Brustbein und entlang des linken Armes ausstrahlen. Bei Frauen lokalisieren sich die Schmerzen oft im Oberbauch.

FRÜHZEITIGER CHECK

Wenn nicht vorher kardiovaskuläre Beschwerden auftreten, ist ein Herz-Kreislauf-Check ab dem 50. Lebensjahr empfehlenswert. Neben Blutdruck und Basiswerten des Fettstoffwechsels (HDL-/LDL-Cholesterin, Lipoprotein a, Triglyceride) stehen spezielle kardiale Marker zu Verfügung. Die Zahnstatus-Frage sollte zu jeder Anamnese gehören. Empfehlen Sie ggf. eine Zahnprophylaxe oder einen Zahnarztbesuch. Parodontitis oder entzündliche Zahnherde gehen mit erhöhtem Risiko für Herz-Erkrankungen einher.

AUF SPURENSUCHE IM BLUT

Erhöhte Blutfettwerte begünstigen Arteriosklerose und erhöhen das Myokardinfarktrisiko. Ein Ungleichgewicht im Elektrolythaushalt kann die Ursache von Herzrhythmusstörungen sein. Daher gilt es abzuklären, ob Störungen im Elektrolythaushalt auf die Einnahme von Diuretika, Laxanzien oder Fehlernährung zurückzuführen sind.

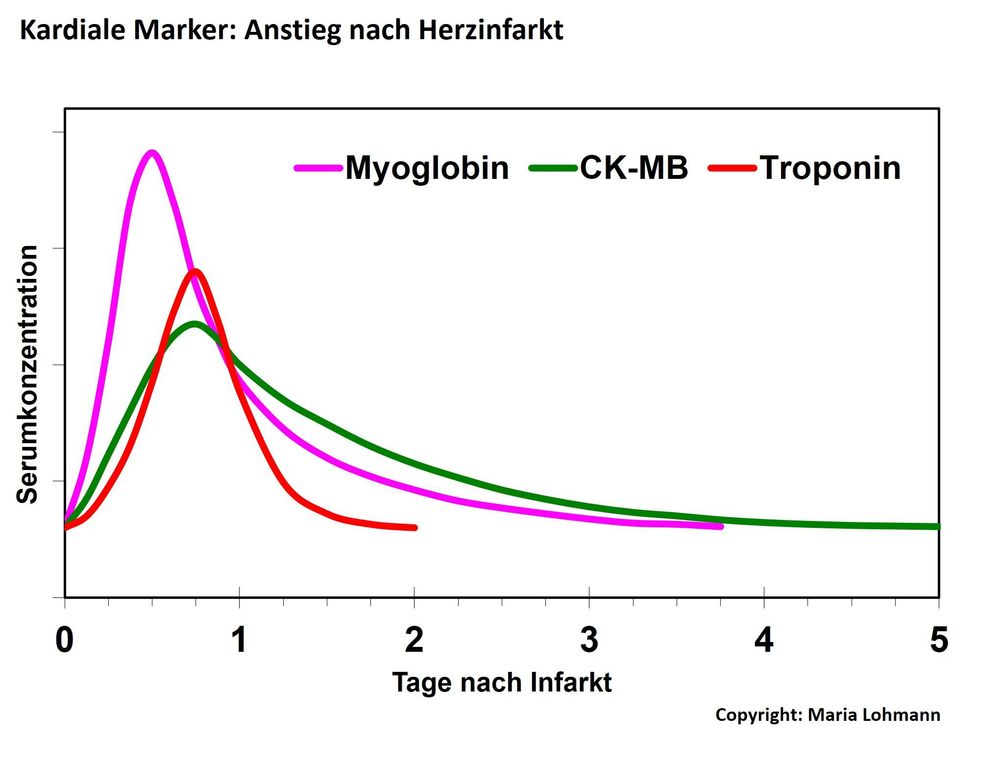

Finden sich im Labor erniedrigte Magnesium- und Kaliumwerte, ist eine Substitution erforderlich, z. B. mit magnerot® classic oder Tromcardin® complex. Beim Herzinfarkt sterben enorm viele Herzmuskelzellen ab; dadurch werden bestimmte Enzyme vermehrt freigesetzt, die ins Blut gelangen und im Labor nachgewiesen werden können. Wichtige Laboruntersuchungen bei Verdacht auf Herzinfarkt sind Myoglobin, Kreatinkinase (CK-MB) und Troponin (Abb. 1), wobei Letzteres die höchste Aussagekraft besitzt und den wichtigsten Marker darstellt.

WICHTIGE LABORWERTE

Myoglobin

Normalwert: <70 μg/l

Myoglobin ist der rote Muskelfarbstoff. Beim akuten Herzinfarkt ist der Wert 2-4 Stunden nach Beginn der Herzbeschwerden erhöht. Er ermöglicht eine frühzeitige Diagnose, denn er ist der früheste Laborwert, der ansteigt. Myoglobin wird deshalb auch zum Ausschluss eines Herzinfarktes herangezogen. Allerdings ist es nicht herzspezifisch: Die Werte können auch nach Muskelverletzungen oder intramuskulären Injektionen ansteigen.

Kreatinkinase (Gesamt-CK, CK-MB)

Normalwert: geschlechtsspezifischer CK- und CK-MB-Normalwert

Bei Männern: <170 U/l und <6% (Anteil der Gesamt-CK)

Bei Frauen: <145 U/l und <24 U/l (CK-MB-Aktivität)

Das Enzym steigt 4-5 Stunden nach dem Herzinfarkt bis auf 1000 U/l an und bleibt einige Zeit im Blut nachweisbar. Die Halbwertszeit beträgt etwa 10 Stunden. Weil sich erhöhte Werte auch bei Sportlern, Alkoholmissbrauch, Tumoren und nach Injektionen in den Muskeln finden, wird die Kreatinkinase in Untergruppen (Herz, Skelettmuskel, Gehirn) aufgeteilt, mittels derer eine Herzschädigung eindeutiger nachgewiesen wird. Wichtig ist der CK-MB-Wert, denn beim Herzinfarkt liegt der CK-MB-Anteil im Blut über 6% des Gesamt-CKWertes. Er dient dem Nachweis eines Herzinfarktes sowie der Verlaufskontrolle. Seit der verbesserten Messung von hochspezifischem Troponin verliert der CK-MB-Wert jedoch zunehmend an Bedeutung.

Cardiales Troponin T (cTnT), Troponin I (cTnI)

Normalwert cTnT: <0,1-0,2 μg/l

Normalwert cTnI: ≤0,1 μg/l

Die aus dem Herzmuskel stammenden Proteine Troponin T und Troponin I sind wichtige Marker zur Frühdiagnose eines Herzinfarktes. Sterben beim Herzinfarkt Zellen ab, werden Troponine freigesetzt und gelangen ins Blut. Sie sind ab 3-4 Stunden nach dem Ereignis zu messen und erreichen nach 24 Stunden ihren Höhepunkt. Nach 10-14 Tagen liegen sie wieder im Normbereich.

Besondere Bedeutung kommt Troponin zu, wenn das EKG und die Symptome kein eindeutiges Ergebnis liefern. Notfallmäßig steht bei Verdacht auf Herzinfarkt ein Troponin-Schnelltest zur Verfügung. Das Ergebnis schafft nach 10-15 Minuten Gewissheit und ermöglicht eine schnelle Versorgung des Patienten.

Die neueren, hochsensitiven und ultrasensitiven Messungen von Troponin erlauben sogar den Nachweis leichter Herzmuskelschäden. Dabei gilt: Je höher der Wert, desto wahrscheinlicher ist eine Herzschädigung. Weitere mögliche Ursachen für eine Erhöhung dieser Marker sind Herzmuskelentzündung, Lungenembolie oder eine Hochdruckkrise.

VERÄNDERUNGEN DURCH DIE EINNAHME VON VITAMINEN

Nach neuen Erkenntnissen kann Biotin (Vitamin H) verschiedene Laborwerte beeinflussen. Grund ist eine Interferenz des Vitamins mit Labor-Testkits. Von solchen Veränderungen sind v. a. die Hormonwerte der Schilddrüse und der kardiale Marker Troponin betroffen. Patienten sollten daher 1-2 Tage vor einer Blutentnahme ihre Vitaminpräparate absetzen bzw. erst wieder nach der Entnahme einnehmen.

RISIKOEINSCHÄTZUNG EINER HERZINSUFFIZIENZ

Wenn das Herz nur noch über eine eingeschränkte Pumpleistung verfügt, um den Körper mit Blut und Sauerstoff zu versorgen, liegt eine Herzinsuffizienz vor. Hauptursachen sind koronare Herzkrankheit und Hypertonie, die nicht selten kombiniert auftreten. Eine Herzinsuffizienz zeigt sich in eingeschränkter körperlicher Leistungsfähigkeit, rascher Ermüdbarkeit, Atemnot, häufigem Wasserlassen (besonders nachts) und Ödembildung.

BNP

Normalwert: <100 pg/ml

Entscheidend für die Diagnose sind die Echokardiografie (EKG) und die Laborwerte BNP bzw. NT-ProBNP. Das B-Typ Natriuretisches Peptid (BNP) ist ein Hormon, das hauptsachlich in den Herzkammern gebildet wird. Bei steigendem Druck im Herzen erhöht sich der BNP-Spiegel im Blut. Dabei zerfällt es sofort in zwei Bruchstücke: das biologisch aktive Hormon BNP mit einer Halbwertszeit von 20 Minuten und das inaktive Fragment NT-proBNP, das bis zu 120 Minuten nachweisbar ist. Erhöhte Werte können Hinweis auf eine Herzschädigung, z. B. Herzschwäche oder Herzinfarkt, sein.

Bei Atemnot wird der BNP-Wert herangezogen, um herauszufinden, ob die Ursache auf einer Lungenerkrankung oder einer Herzschwäche beruht. Auch eine Niereninsuffizienz kann zu erhöhten Werten führen. Besonderheiten: Die Werte steigen mit zunehmendem Alter an; Frauen weisen höhere auf. Ein Wert bis 100 pg/ml gilt als normal und schließt eine Herzinsuffizienz mit hoher Sicherheit aus. Umgekehrt lässt sich aus der Höhe des Wertes ein Rückschluss auf den Schweregrad der Herzschwäche ziehen.

PHYTOTHERAPIE

Weißdornblätter plus -blüten (z. B. cratae-loges® 450 mg) führen zur Verbesserung der Herzdurchblutung und Herzleistung. Außerdem haben sie einen positiven Einfluss auf Herzrhythmusstörungen. Anwendungsgebiete sind leichte Herzinsuffizienzen (Stadien I und II, NYHA). Weißdorn ist gut verträglich, selbst in hoher Dosierung sind keine Nebenwirkungen bekannt. Eine Kombination mit dem herzstärkenden Maiglöckchenkraut in homöopathischer Potenz (z. B. Convastabil® Pektahom) ist empfehlenswert. Günstig ist eine Kombination mit sedativ wirkenden Pflanzen, z. B. Baldrianwurzel und Melisseblättern (Oxacant® sedativ Liquid). Herzkompressen mit Arnikatinktur oder Herzsalbe (z. B. Weleda® Aurum/Lavandula comp. Creme) beruhigen und entspannen.

FAZIT

Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln sich über längere Zeiträume, oft unbemerkt. Je früher mit der Prävention begonnen wird, desto positiver wirkt sich dies auf den Krankheitsverlauf aus. Laborwerte liefern spezifische Aussagen sowohl bezüglich der aktuellen Herzleistung wie auch für eine Risikoabschätzung bei Herzinsuffizienz. Neben medikamentöser Therapie steht die Lebensführung mit Gewichtsreduktion, regelmäßiger Bewegung, guter Ernährung und Entspannung im Fokus. Phytotherapie kann je nach Schweregrad der Erkrankung unterstützend oder begleitend eingesetzt werden. Die immer mehr an Bedeutung gewinnende Disziplin der Psychokardiologie befasst sich intensiv mit dem wechselseitigen Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Psyche.

Weitere Artikel aus dieser Ausgabe

- 1Wärme und Kälte als Naturheilverfahren

Traditionelle und neue Behandlungsmethoden für ganzheitliche Gesundheit

Naturheilkunde - 2

- 3

- 4Wohin du auch gehst, gehe mit ganzem Herzen

Ursachen und Behandlung von Depressionen aus Sicht der Chinesischen Medizin

Naturheilkunde - 6Gut gerüstet für den HausbesuchNaturheilkunde

- 7

- 8Unsere Nahrung sei uns Medizin

Wie wir die Schilddrüse mit der richtigen Ernährung unterstützen können

Naturheilkunde - 9Die häufigsten Parasitosen bei VögelnTierheilkunde

- 10

- 11VFP News

Aus dem Abrechnungsforum: Dr. jur. Birgit Schröder beantwortet Fragen unserer Mitglieder

Psychotherapie - 12

- 13Die Paracelsus Gesundheitsakademie Dresden stellt sich vor

Ines Sandig, Studienleiterin und Heilpraktiker für Psychotherapie

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18Neue Praxisräume „Ästhetik“

Die Paracelsus Gesundheitsakademien Rostock und München haben im Februar ihre neuen Praxisräume „Ästhetik“ eingeweiht. Wir waren zu Besuch.

Naturheilkunde